.

L’arte “politica” in Occidente

.

Di buon mattino mi sono diretto all’Hamburger Bahnhof, dove vi era anche un’ampia sezione della 12ma Biennale Berlinese d’arte contemporanea, e passo dopo passo in questa ex stazione trasformata da anni in mega sede espositiva all’avanguardia ho potuto toccare dal vivo lo stato dell’arte “politica” attuale.

Chi vaga per i 13.000 mq (!) in realtà non trova altro che quello che attraverso i media e internet già conosce, video di bombardamenti, la documentazione di varie criticità del Terzo Mondo ( povertà, discriminazioni razziali o di genere), e poi i problemi migratori, le torture (comprese, ben nascoste, quelle ben note made in Usa, fatte in casa o in giro per il mondo) e via discorrendo. Al di là di questo, il primo problema (artistico) è che questi temi “politically correct” che infarciscono la rassegna sono in gran parte tradotti in banali “oggetti” che – in quanto tali – non risvegliano nessuna vera reazione o empatia: gabbie miniminalistiche, bare di cartone, un pezzo di cemento armato trovato tra le macerie dei bombardamenti, e una miriade di foto “giornalistiche” tipo quelle che intasano media e smartphone e che ormai non vediamo più, assuefatti come siamo ad ogni tipo di immagine mediatica. Come “oggetti” (senza pathos, apatici) sono anche le varie formalizzazioni estetizzanti che troviamo lì un po’ ovunque, come il fregio giroscopico di una fetta di cielo che scopriamo (da dettagliate informazioni e statistiche lì esposte) essere quello libanese percorso da raid israeliani, o la stanza con le pareti interamente percorse da una griglia geometrizzante disegnata a matita (un’asettica gabbia di ferro?), oppure le esplosioni cromatiche e distorsioni digitali che trasfigurano l’immagine di sventurati prelevati online …

Sotto questo aspetto (formale) non vi è nulla di nuovo, perché in queste varie soluzioni “stilistiche” è in gioco un processo che è in atto dagli anni ’60, ovvero lo svuotamento del soggetto (e della sua complessa carica umana e psichica) in favore di un’arte che – ben prima del Covid time – ha promosso la “safety distance” tra l’opera (o il mondo) e il suo autore (o il suo spettatore), invece dell’eversiva (e oggi sempre più necessaria) empatia…

Il problema però più inquietante (e tale dovrebbe essere per tutti questi artisti “politici) è che la denuncia politico-sociale è rivolta essenzialmente oltre i confini dell’Occidente e mai affronta quello che accade veramente dentro i confini dell’Europa (o del “Far West”), ovvero le catastrofi (per buona parte della popolazione) create dal neoliberismo e dal sistema finanziario, la sudditanza dei governi “democratici” a questo sistema economico criminale, ai produttori di armi, o alle case farmaceutiche che – come i colossi mondiali dell’e-commerce e delle tecnologie informatiche – hanno guidato (indisturbati) l’emergenza Covid a favore dei propri interessi privati. Ma non è solo questo, resta da parte anche quello che accade ogni giorno nelle nostre città e case, vicino a noi, dentro di noi : la violenza contro le donne e i bambini, il razzismo congenito e sempre presente verso generi e stranieri, la riduzione dei diritti dei lavoratori e l’aumento delle persone in stato di povertà, la trasformazione dei “cittadini” in meri consumatori, alienati e incoscienti (e quasi sempre imbambolati davanti a digitali schermi) … Per non parlare poi della crisi climatica, la grande assente, che dovrebbe essere invece al centro delle preoccupazioni di governi e di ognuno qui sulla terra … e immagino anche degli artisti “impegnati”, che se volessero impegnarsi davvero dovrebbero allora affrontare tutti questi aspetti sottaciuti – ma forse sarebbe più utile a tutti che facessero volontariato, il giornalista o il reporter di guerra, invece dell’arte politica che sembra utile solo a loro, per cavalcare l’onda, o per evitare di cimentarsi con le arti empatiche del disegno e della scultura, e con l’empatia stessa.

.

.

.

Calle del Desengaño: la via maestra di Francisco Goya

.

Lo stesso giorno, di pomeriggio, mi sono diretto verso il Museo Berggruen con il desiderio di rivedere le opere di alcuni amati maestri, ma ho trovato il museo chiuso per ristrutturazione fino al 2025. Per fortuna lì accanto, alla Sammlung Scharf-Gerstenberg, c’era una piccola mostra dedicata ai Caprichos e ai Los desastres de la guerra di Francisco Goya.

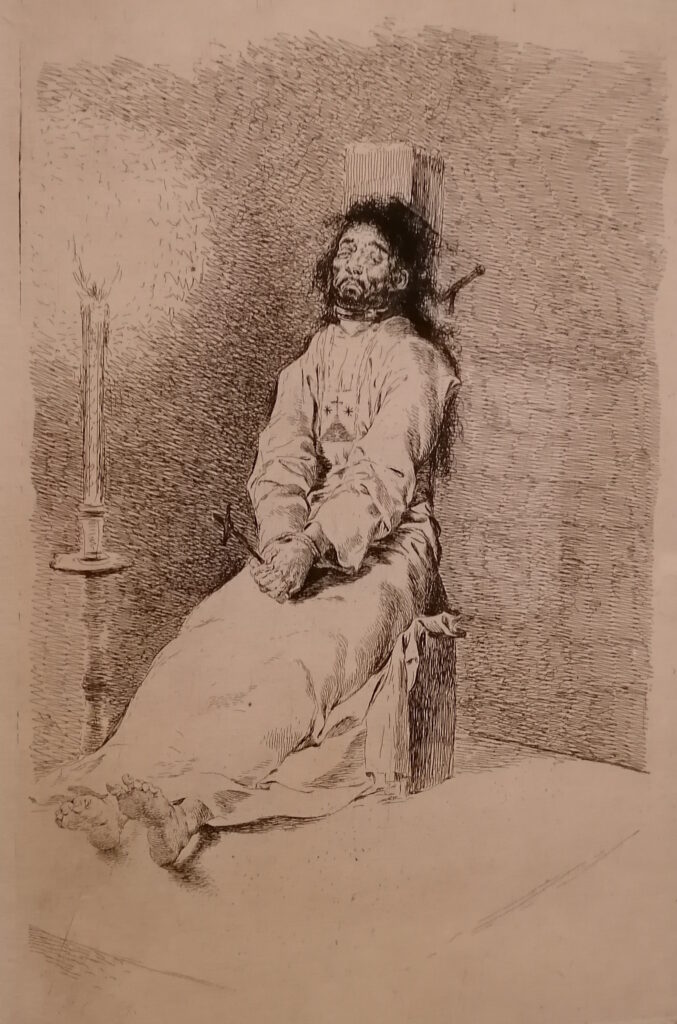

Senza cercarla (come sempre dovrebbe essere, specie in un mondo dell’arte fatto di intenzioni e concetti precostituiti) la quadratura del cerchio è apparsa nitida davanti agli occhi … infatti mentre in una piccola sala avvolta nella penombra osservo una donna rinchiusa in prigione “Porque” (come recita il titolo) “fue sensible”, un aguzzino che massacra gente inerme e disarmata (chiamato ironicamente da Goya “Que guerrero!”), e poi “El agarrotado” (crudele pratica omicida in uso in Spagna fino alla fine della dittatura di Franco, 1975) con altre incisioni contro la pratica della tortura, tra cui quella sotto cui Goya ha scritto “Tan bárbara la seguritad como el delio (La prigione è barbara come il crimine)“, o le altre dai Caprichos in cui si scaglia contro il clero, l’Inquisizione e i vizi sociali del suo paese … ecco, mentre rivedevo tutto questo, non ho potuto non ricordare che tre giorni dopo che il “Lucientes” le aveva messe in mostra in una drogheria (!) posta in una via dal nome non casuale (Calle del Desengaño), e in un giorno particolare all’alba del nuovo secolo (il mercoledì delle Ceneri del 1799), la milizia Reale le ha sequestrate e tolte dalla circolazione. Non ho potuto non ricordare anche che i Desastres hanno potuto iniziare a circolare, di nicchia in nicchia, solo 35 anni dopo la morte dell’artista, e che le sue opere ora più importanti (le incisioni e le pitture nere della Quinta del Sordo) lui – per lunghi anni pittore ufficiale della Corte Spagnola – le ha realizzate in segreto e in clandestinità.

Qui a Berlino, come in ogni altra kermesse europea, l’arte “politica” (che non disturba nessuno) è invece ben voluta a Corte, come gran parte dell’altra (decorativa, pop o minimal e via sproloquiando) è ben voluta dal Mercato, frullatore che riesce a frullare tutto, soprattutto il vuoto. Specie se è condito da mille vanità e conformismi e tenuto ben isolato dalla vita reale così come dalla vera coscienza dei drammi del mondo e della stessa vita che è mortale, e che per questo richiederebbe un’attenzione sacra, un rivolgimento profondo oltre la schiuma superficiale che costituisce il mondo che abbiamo costruito e ci sommerge se in noi non scatta l’atto di coscienza che ci libera e ci avvicina agli altri, empaticamente, umilmente, nudi, come coloro che dopo il naufragio sanno tornare bambini o esseri antichi senza tempo.

Tutti si accalcano, specie gli artisti visivi e cortigiani vari, su palcoscenici che non esistono, spuma di Maya, cattedrali nel deserto, Vie dell’Inganno … così come la massa degli artisti degli ultimi due/tre secoli si è persa nelle mille venature della pittura, nell’arte retinica o al contrario nell’arte “pura”, ma sempre nelle pieghe di una dimensione solamente formale o estetica, edonistica, consolatoria …

.

.

Le caverne dove suonano gli angeli musicanti

A Mika Akim e Julia Bilat

(e, ovviamente, a Kirstin B. e Nicole W.)

.

Quello che possiamo fare, per rischiarare il mondo o il cielo dalle sue buone false intenzioni, e noi stessi, è vagare senza meta, perderci, come ci hanno suggerito Robert Walser o i berlinesi Franz Hessel e Walter Benjamin …. arrotondare il quadrato allora, più che “quadrare il cerchio”, affidarsi così al caso, che poi è una costellazione-flusso per lo più – a noi – nascosta … dismettere quindi l’ego e il suo vano tentativo di schematizzare e sfruttare il mondo …

Il giorno dopo la visita dell’Hamburger Bahnhof ho scoperto una tana, una caverna, un rifugio. Duemila anni fa si sarebbe chiamata “catacomba”, nei nostri anni qui a Berlino l’hanno chiamata “Haunt”(parola che racchiude le tre indicate sopra in corsivo). Questo tranquillo rifugio e centro d’arte alternativo si trova accanto alla Posdamer strasse (non lontano dal punto in cui ci fu il tristemente noto audodafè nazista di libri e opere d’arte “degenerate) e si affaccia, come ho scoperto arrivando lì, sulla Magdeburger Platz, a pochi metri dalla casa natale dove passò l’infanzia e la prima giovinezza Walter Benjamin … il quadrato (vagando senza istruzioni) ancora una volta si arrotonda e senza rete ti puoi risvegliare, come è accaduto a me in questo luogo, sospeso sopra un epicentro gravitazionale, sopra un vortice spazio-temporale …

Ero accorso lì attratto dal titolo della mostra-laboratorio di Kirstin Burkhardt e Nicole Wendel che alludeva ad una “real conversation”, che non è solo quella tra le due artiste, segno della loro amicizia, costellata di parole, segni e gesti che si lanciano o imprimono l’un l’altra, ma la consimile costellazione che qui all’Haunt ha coinvolto i visitatori, in sedute di 45 minuti all’interno di una stanza come sigillata. Quello che hanno sperimentato, prima tra di loro, poi con i visitatori, è una forma di “deep listening”, di ascolto profondo, in cui possono manifestarsi il contatto dei corpi e il reciproco ascolto, le tracce istintive dei disegni nati dal dialogo, i frammenti e pensieri vaganti trascritti sulle pagine di un diario comune. Una pratica che spezza la “safety distance” verso cui vogliono incanalarci (anche nei Salons contemporanei); un’azione artistica che mette al centro l’empatia, l’incontro reale tra le persone, l’idea di condivisione – gemme rare tra i molti che si muovono (egocentricamente e spesso senza tregua) nel mondo dell’arte, mentre sono per lo più ridotte ad uno sterile scambio digitale per la gran parte degli abitanti della terra “civilizzata”. Il loro è però anche un rito, impregnato di grazia, e quindi di bellezza.

.

Kirstin Burkhardt/Nicole Wendel’s video

Kirstin Burkhardt/Nicole Wendel’s video

.

Con negli occhi il telo blu su cui Nicole e Kirstin giocano facendo oscillare, senza farla cadere, una bolla d’acqua, nel “giardino segreto” dell’Haunt una voce e un suono (quelli di Mika Akim) fanno ruotare ancora quel cerchio che era quadrato … non è solo la grazia e l’intensità di quei suoni scandinavi, il canto della siderea Mika, a sciogliere e riannodare il fil rouge, ma anche l’intensità, la concentrazione e la compartecipazione che ho visto sul suo volto mentre ascoltava il contrabbassista che ha introdotto il suo concerto. Gli artisti visivi avrebbero molto da imparare da questi angeli musicanti, in cui l’arte è condivisione, canto, vero rito comune e lo strumento che usano, quale esso sia, si potrebbe chiamare “Viola d’amore” (come quello di Mika) …

Piuttosto che diventare allora pane per i vampiri (le gallerie, le vendite, le pubbliche relazioni, l’utilitarismo, la connessione permanente, la fretta …) gli indemoniati dei Salons potrebbero incominciare ad essere lievi, passionali e disinteressati come questi “saltimbanchi”, come tutti i saltimbanchi che con il canto, la danza e il racconto, mettono al mondo il mondo.

.

Mika Akin before her concert at Haunt.

.

.

Le foglie, i capelli, l’acqua, le corde, il corpo, l’argilla …

.

“Segui la via degli angeli, non quella dei vampiri”.

Non so perché ma al risveglio, e per tutto il giorno, è risuonata nella mia testa questa frase sbucata da non so dove. Mi ero addormentato e risvegliato ascoltando il cd che mi aveva regalato Julia Bilat, un caro angelo musicante ritrovato, dopo Roma, sotto il cielo di Berlino. Armato di violoncello e voce.

Oggi ritorno in Italia. Fuori, dopo giorni sereni, piove. Oltre i vetri, tra le foglie e la strada, la luce è grigia. Lo studio di Sandra Vasquez de la Horra, dove ho dormito in questi giorni, appare desolato dopo che ieri sera hanno portato via le opere che con il loro canto primordiale coloravano e riempivano potentemente la stanza.

I brani del cd che sto ascoltando sono indicati con una sola parola: leggo “drzewo” (albero), e poi “mamma”, “gennaio”, “nonna” … E così capisco che è un albero genealogico quello di Julia, una costellazione che disegna un territorio di prossimità, una rete di relazioni concrete che cercano empaticamente di spezzare ogni distanza. Cosa ora estremamente necessaria.

Le mani toccano le foglie, i capelli, l’acqua, toccano le corde, il corpo, l’argilla. Come una rialfabetizzazione, dopo aver cancellato via via, sulla propria pelle, tutte le parole che sono state falsificate. Un passo d’inizio allora. A piedi scalzi, macchiati di fango.

Così si muovono oggi sulla terra i nuovi angeli?

.

Julia Bilat

Julia Bilat

.

.

A.F., Berlino / Penna in Teverina, 4/11 settembre 2022